____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

А о каких разводках вы знаете?

Нашла любопытную статейку про то как мошенники "разводят" народ.

Может кому пригодится:

До сегодняшнего дня я не верила, что еще имеются люди, которые ведутся на разводки по СМС. Но они есть. И их много. Уж сколько об этом писано-переписано, нет, все равно разводят. И все равно ведутся - иначе бы все "разводчики" уже выдохлись. Эти разводки могут здорово подорвать семейный бюджет, так что не поленитесь напомнить мамам, папам и бабушкам об их существовании. Расскажу только о реально известных мне случаях.

1. СМС. Недавно звонит мне подружка Лариса и рассказывает "чудесную" историю. Ее маме пришла СМС в духе: "не звони на мой телефон, его украли, положи на этот номер 500 рублей, нужно срочно поговорить". Мама испугалась донельзя и бросилась к банкомату. Перевела 500 рублей. Собралась с мыслями и позвонила Ларисе на работу. Естественно, она спокойно попивала там чай с плюшками и никакой мобильный у нее не воровали.

Я тут же перезвонила своей маман. Думаю, как бы она не повелась на подобную СМС. Но маман оказалась не лыком шита. Говорит, я что, ненормальная 500 рублей переводить? Для "поговорить" и 20 достаточно. И вообще, я бы сначала Артему (мужу моему) позвонила, а потом бы трепыхалась. Ишь, какая тетенька хитрая!

СМС подобного же содержания приходила и мне: "Мама, срочно кинь на этот номер 500 рэ, мой телефон украли". А надо сказать, что эта СМС меня разбудила, я выматерилась, потому что рядом зашевелился, намереваясь проснуться, мой 7-месячный сын, а потом с удивлением на него уставилась: надо же, телефон у него украли!

2. Аська. Тоже совсем недавний случай. Приходит от хорошей знакомой сообщение, мол, такой классный способ заработка нашла, шлешь СМС, а тебе на счет кладут 200 рублей. Я похихикала, думаю, ну совсем господа описюнели, кто на такое поведется. Как будто непонятно, что по 200 рэ просто так раздавать не будут. А потом мне написала другая моя хорошая подружка. Которая все-таки послала СМС (поверила, ведь от хорошо знакомого человека сообщение было!) и у нее со счета сняли 200 рублей.

Ну а уж про результаты тестов за деньги я вообще молчу. Первый раз сама попалась. Долго отвечала на все вопросы, а в конце: "Хотите получить результат? Шлите СМС". Блин, наверное, кто-то шлет, ведь жалко потраченного времени.

Кстати, дошло уже до того, что мои ссылки на фотки, загруженные "Радикалом", знакомые не реагируют. А я недавно пытала свою коллегу, которая бросила ссылку и попросила в конкурсе проголосовать за ее брата, на предмет как зовут моего мужа и сына, чтобы удостовериться, что это действительно сообщение от нее.

3. Телевизор. Ну, это вполне себе узаконенный лохотрон, по всем каналам то и дело предлагают угадать то слово (которое явно огромными буквами написано на экране, только дебил не может его составить), то актрису на фото (та же песня, явно фото Кристины Орбакайте, а подставные "зрители" то Зыкиной ее обзывают, то чуть ли не Бабкиной). Этот эффект я называю "Эффектом Поля Чудес" (передача такая с Якубовичем). Сидишь у экрана телика и думаешь: "Ну что за идиоты понаехали? Ну очень же простое слово". Так и тут, явно слово "Смородина", нет, "звонят" и всякую чушь несут: то "род", то "мор", то "урод" "Где этот дебил вообще букву "у" взял???" - думает какой-нибудь Иван Семенович и давай яростно названивать по короткому номеру.

4. "Нужен донор крови". Мне лично по аське не раз и не два приходило сообщение примерно следующего содержания: "Спасите нашего ребенка. Срочно нужен донор крови, группа 3 отрицательная, отблагодарю. И номер телефона. Разошлите по контакт-листу". Так как неизвестно для кого сдавать, на какой станции переливания, то часто по этим телефонам звонят. Как только позвонил - с тебя сняли 200-300 рублей. Помню, несколько раз телефоны были даже украинских операторов. Я лично не звонила, у меня группа четвертая положительная (если очень надо, обращайтесь. Но позвонивших и облапошенных было очень-очень много.

5. "Вы у нас взяли кредит!". Не частая разводка, но хорошо подготовленная и срежиссированная. Приходит СМС: "Извините, но мы вынуждены отказать вам в выплате кредита". Так как никакого кредита вы не брали и брать не собирались, то смело СМС удаляете. Через месяц - звонок на телефон. Говорит автоответчик: "У вас имеется задолженность по кредиту, если хотите поговорить с оператором, нажмите 1″. Ясное дело, ты в шоке, нажимаешь. Оператор говорит, что вы у нас оформили кредитку, а потом сняли в банке 100 тысяч рублей. Когда, мол, возвращать думаете? Естественно, вы в истерике говорите, что никаких кредиток не оформляли и лихорадочно соображаете, где сейчас находится ваш паспорт. Тем временем вас "соединяют" со службой безопасности. Тут дотошно выясняют данные вашего паспорта (их диктуете вы сами, а они - надо же! - точь-в-точь совпадают с теми, по которым оформили кредитку). Потом сокрушаются и спрашивают, не теряли ли вы паспорт, а не мог ли кто-то из родственников им воспользоваться. Потом спрашивают, есть ли у вас кредитки других банков. Если есть, то нужно знать их номера, чтобы выяснить, не брал ли кто-нибудь кредита по ним. Вы диктуете. ВСЕ! Данные есть, номер кредитной карты есть, паспортные данные есть, секретный код из трех цифр требуется далеко не во всех магазинах. Теперь с кредиткой можно накупить, чего душа пожелает. За ваш счет.

6. "Номер в черном списке". Как они делают это технически - я не знаю, но на телефон приходит СМС от "operator_" с сообщением, что ваш номер телефона был занесен в черный список и заблокирован. Чтобы избавиться от этой напасти, надо... что? Правильно, отправить "бесплатное" СМС на номер 1171 с текстом 6776630″. Стоимость "бесплатного" СМС не уточняется. Но что-то мне подсказывает, что обычным рублем здесь не обойдешься. Минимум 30, а то и 50.

7. "Вы выиграли деньги!". Ну, про развод от якобы "Русского радио" умолчу. Уж столько об этом писано-переписано. А вот развод со звонком из "Останкино" интересен. Звонят на телефон, радостно сообщают, что вы выиграли 75 тысяч рублей, да еще крутой мобильник и новую сим-карту, по которой год можно трындеть аааабсолютно бесплатно (вообще, интересен сам факт звонка из "Останкино", наверное, рассчитано на тех, кто не подозревает, что "Останкино" огромное сооружение, где "ютятся" сотни студий, редакций разных программ и прочее, прочее). Причем, звонят мошенники довольно настойчиво, не гнушаются и перезвонить в случае чего. Ну а чтобы получить заветные призы, нужно всего лишь перевести 1700 рублей в счет уплаты налогов и другие мошенничьи нужды. Один молодой человек, когда ему перезвонили второй раз, заявил: пусть вычтут из 75 тысяч 1700, а 73300 пришлют живыми деньгами. Почему-то звонки прекратились:))

8. "У "БиЛайна" полетел компьютер". С номера билайновской симки звонят и представляются официальными работниками компании "БиЛайн". С грустью сообщают, что полетел самый что ни есть главный компьютер во всем офисе и теперь идет проверка связи с абонентами. Просят набрать комбинацию цифр, которая на проверку оказывается командой перевода денег на другой счет! И уже через минуту настоящая официальная служба "БиЛайн" уведомит вас, что с вашего счета благополучно снято 250-500 рублей.

Очень меня взволновал развод с банковской картой (кстати, этот вид мошенничества называется скимминг, дословно: "снятие сливок"). Поговорила с работником "Сбербанка", как можно себя обезопасить. И вот что он рассказал.

1. Пин-код. Ну, самое банальное - никогда ни при каких условиях никому не говорить свой пин-код. Настоящие банковские работники ни при каких обстоятельствах не будут выяснять этого ни по телефону, ни по электронке, ни по "аське". Ну и уж, конечно, не надо записывать пин-код на бумажку и совать его в кошелек рядом с картой.

2. СМС-уведомление. Я себе эту услугу поставила по другим соображениям - чтобы знать, когда деньги придут на счет. Но полезно оно и как способ предотвращения (вернее, быстрого обнаружения) махинаций. СМС приходит мгновенно - обычно ты даже не успеваешь отойти от банкомата. Ну а если (тьфу-тьфу) карту украли и что-то купили, то ее можно сразу же заблокировать (чтобы поумерить пыл "покупателей").

3. Осмотр банкоматов. Внешний осмотр поможет предотвратить беду. Внимательно смотрите на картоприемник. Если на нем есть платиковый "набалдашник". Именно его мошенники используют для считывание информации с карты. Ну а узнать Пин-код проще пареной репы. Его снимут на микрокамеру, которая прикреплена на банкомат (так что прикрывать свободной рукой клавиатуру нужно не только от посторонних наблюдателей, но и от технических приспособлений мошенников). Еще один способ считывания Пин-кода - прозрачная чувствительная пленка (наверное, как на моей клавиатуре, я ее любовно называю "презерватив"), которая как будто бы защищает клавиатуру от пыли (а защита абсолютно не требуется, потому что разработчики банкоматов не полные идиоты и позаботились, чтобы клавиатуре были не страшны ни солнце, ни ветер ни даже дождь). Все эти приборчики оснащены тоненькими проводками - это тоже может служить доолнительным ориентиром.

Говорят, если вашей картой оспользовались мошенники, то деньги банк вернет. И не потому, что он такой честный и добрый, а потому что банкоматы страхуются на немаленькие суммы. Но проверять это на себе как-то не хочется.

НА ПЯТУЮ РАЗВОДКУ МОЙ БРАТИШКА ПОПАЛ НО ХОРОШО УПОРНО ИМ ГОВОРИЛ ЧТО НА ЗАВИТ АДРЕС БАНКА Я ПОДЬЕДУ НО ОНИ УПОРНО ОТНЕКИВАЛИСЬ ПОТОМ НАЗВАЛИ БРАТ ПРОВЕРИЛ ПО КОПЬЮТЕРУ ТУТ ЖЕ И ПОСЛАЛ РАЗВОДЧИКОВ НАХЕР

_____________________________________________________________________

понедельник, 22 июня 2009 г.

среда, 17 июня 2009 г.

вас это коснулась

Неходовой товар

В российских регионах — год безработной молодежи

Дефицит-2009: работа. Министр образования РФ Андрей Фурсенко представил публике предварительный отчет о выполнении правительственного «Плана действий...» по трудоустройству выпускников учебных заведений, утвержденного правительством 30 января. По сведениям министра, принятые меры «позволят значительно сократить число нетрудоустроенных выпускников 2009 года». В городах, где корреспонденты The New Times изучали ситуацию с трудоустройством выпускников, одинаковые сложности у специалистов, окончивших экономические, юридические, гуманитарные вузы. Упал спрос на финансистов и управленцев. Трудности испытывают строители. Но в каждом регионе есть и свои специфические проблемы, и свои, иногда экзотические способы их решения

Новосибирск. Специалисты IT пойдут работать, остальные — учиться

С осени 2008 года новосибирские работодатели «объявили мораторий» на прием молодых специалистов. Управляющий партнер Business Connection Ильгиз Валинуров уверен, что «по отдельным отраслям, в частности, строительству, девелопменту, финансам — спрос упал до нуля».

«В 2009 году около 1400 выпускников вузов могут остаться безработными», — подсчитал руководитель департамента науки, инноваций, информатизации и связи администрации области Геннадий Сапожников. Пытаясь трудоустроиться, вчерашние выпускники сократили свои зарплатные аппетиты. Редактор популярного сайта еРабота.ру Рита Харина подсчитала, что запросы снизились примерно на 45%: «Те, кто претендовал на 18–22 тыс., сейчас согласны и на 10 тыс.»

Из выпускников наиболее распространенных профессий трудоустроиться могут лишь те, чья карьера началась в годы учебы. «С 1-го курса студенты должны контактировать со специалистами службы занятости», — убежден руководитель департамента труда и занятости населения Новосибирской области Игорь Шмидт. По его мнению, в вузах должны быть «обзорные лекции о ситуации на рынке труда; тренинги, направленные на приобретение навыков трудоустройства». На деле новосибирские вузы реагируют на изменение ситуации на рынке с большим опозданием. «Производственная практика в них либо отсутствует, либо сведена к минимуму, — утверждает Валинуров, — а ряд вузов попросту занят выдачей дипломов, а не подготовкой специалистов, готовых конкурировать на рынке труда».

В ответ на кризис новосибирские вузы предлагают студентам продолжить дальнейшее образование — в магистратуре и аспирантуре. Совет ректоров новосибирских учебных заведений рекомендовал «максимально задержать студентов в вузе».

В наименьшей степени проблемы с трудоустройством коснулись выпускников IT‑специальностей. По-прежнему готовы принимать молодежь лишь отдельные крупные работодатели, сделавшие ставку на студентов и выпускников. Руководитель службы по работе с персоналом и организационному развитию Сибирского региона ОАО «Вымпелком» Наталья Коршунова подтверждает: «Планы компании по набору кандидатов остались на том же уровне. Коммуникабельная, открытая, готовая к обучению молодежь нам нужна».

Ростов-на-Дону. Стаж важнее диплома

В скором времени дипломы о высшем образовании получат 43 тыс. студентов ростовских вузов. Между тем уже сейчас на бирже труда зарегистрированы 960 безработных дипломированных специалистов прошлогоднего выпуска.

«В престижном вузе ребята получают престижные дипломы, — говорит руководитель IT-отдела ростовской компании «Драйвер» (торговля автозапчастями) Максим Кравец. — Но сейчас даже самый престижный диплом ничего не решает: я скорее приму на работу школьника с набором необходимых компании знаний и умений, чем дипломированного, но не имеющего практического опыта выпускника».

Более уверенно на рынке труда чувствуют себя выпускники, которые начали работать по специальности с 3–4-го курса. Виталий Вертий в этом году заканчивает исторический факультет Южного федерального университета и сразу становится директором крупной компании. Трудовую деятельность он начал еще на первом курсе. «Молодому специалисту, у которого нет опыта, сложно будет конкурировать со специалистами, которые отработали уже по 5–6 лет», — считает он.

Найти работу вполне могут инженеры-строители, врачи, специалисты в сфере общественного питания и торговли. Эти специальности одни из самых востребованных. Нет проблем с трудоустройством в сфере информационных технологий. Имея в активе два главных условия — диплом и стаж, выпускник может получить работу с окладом 15–20 тыс. рублей, что очень неплохо для ростовского рынка труда.

По мнению ректора Южно-Российского госуниверситета экономики и сервиса Анатолия Сапронова, вероятность повторения перекоса на рынке труда для выпускников вузов можно уменьшить. «Для этого прежде всего надо создать группу из представителей большинства вузов и, изучив планы социально-экономического развития региона, составить реальный прогноз рынка труда». Но пока ни у вузов, ни у властей региона на такой труд нет средств.

В отсутствие стратегической программы донская исполнительная власть практикует тактические способы борьбы с безработицей. Один из них — трехмесячная стажировка выпускников вузов на предприятиях за счет областного бюджета.

Чита. Распределение по советской схеме

В этом году в Забайкальском крае ожидается 8 тыс. выпускников 11-х классов, 9300 выпускников колледжей и 6196 выпускников вузов.

После 9-го класса все выпускники имеют возможность бесплатно, за счет средств бюджета Забайкальского края, поступить в колледжи (профтехучилища) и получить вместе со средним образованием еще и начальное профессиональное. Школьники, сдавшие ЕГЭ, практически все смогут поступить в вузы, так как мест в читинских вузах больше, чем одиннадцатиклассников.

Почти 68% выпускников профколледжей трудоустраиваются сразу, поскольку их устройством на работу занимается руководство колледжей. Заключают договоры с предприятиями региона. Предприятия не могут отказаться, так как «контролирует процесс» администрация края.

Выпускники вузов, поступающие на условиях контрактно-целевой подготовки, трудоустраиваются на 97,2%. Чуть меньше, но вполне востребованы молодые специалисты, получившие образование на «бюджетке», так как руководство вузов ищет для них места и заключает договоры с работодателями по старой советской схеме. Если возникают проблемы, подключается министерство образования, администраторы «разговаривают» и «настоятельно советуют». Предприятия «прогибаются» и договоры заключают. Другой вопрос, сколько молодой специалист после этого продержится. Самая отчаянная ситуация с «платниками», они предоставлены самим себе, а их большинство.

Самые востребованные — выпускники Читинской государственной медакадемии и медицинского колледжа. Тяжело устроиться юристам, менеджерам, журналистам.

Брянск. В деревню или в армию

В I квартале 2009 года в учреждения службы занятости Брянской области обратилось в поисках работы более 6 тыс. человек в возрасте от 14 до 29 лет (34,1% от общего числа обратившихся), из них только 2 тыс. нашли работу. Помимо общего снижения числа вакансий существенно снизился и спрос на молодых специалистов. При этом требования к качеству профессиональной подготовки заметно ужесточились. Служба занятости Брянской области прогнозирует, что в этом году число обратившихся в службы занятости возрастет вдвое. В сравнении с прошлым годом изменилась потребность в кадрах в целом ряде отраслей. Если раньше самыми нужными считались работники строительных и рабочих специальностей, то сейчас, когда стройки практически остановились, а промышленное производство снизилось, вакансий очень мало.

Но нет худа без добра. Кризис поможет хотя бы частично решить проблему с нехваткой кадров в районах области. Если раньше, уезжая учиться, молодежь стремилась остаться работать в областном центре, то теперь молодые специалисты будут возвращаться в свои районы, где давно не хватает врачей и учителей. Наиболее востребованы среди выпускников нынешнего года будут экономисты-аграрии. Раньше они устраивались в других сферах, но теперь с большой вероятностью останутся в своей. Глядишь, кризис пойдет на пользу сельскому хозяйству региона.

Очень много выпускников-юношей в этом году заявили о намерении служить в армии. Для них это способ отложить проблему трудоустройства на год — а там, может быть, и кризис минует.

Кемерово. Уход за престарелыми

В 2008 году доля молодежи среди официально безработных составляла 35% (43,4 тыс. молодых людей 14–29 лет). Трудоустроено было 20,4 тыс. Сегодня рынок вакансий сократился более чем на 50%, и работодатели выбирают из большого числа специалистов, имеющих опыт работы.

Наиболее тяжелая ситуация прогнозируется для выпускников Кузбасского государственного технического университета, получающих дипломы по специальностям, связанным с химической промышленностью, машиностроением и горным делом. В связи с сокращением рабочих мест и закрытием производств проблемы с трудоустройством ожидают выпускников Сибирской металлургической академии.

Совершенно невостребованными и маловостребованными остаются выпускники факультетов международных отношений и политологии, истории, не нужны переводчики, окончившие факультет романо-германской филологии Кемеровского госуниверситета.

Из проведенного социологическим центром университета исследования видно, что только 66% студентов считают, что выбранная ими специальность будет востребована на рынке труда в ближайшем будущем. Более 30% выпускников кемеровских вузов работают не по специальности.

Региональные власти проводят «антикризисные мероприятия». Выпускникам предлагается пройти на предприятиях области трехмесячную стажировку по своей специальности, чтобы зарекомендовать себя в качестве претендента на рабочее место. Кроме того, их призывают активнее участвовать в общественных работах, где наряду с неквалифицированными работами (уборка территорий) есть такие, которые требуют некоторой подготовки: делопроизводство, организация досуга детей и молодежи, оформительские работы, участие в восстановлении историко-архитектурных памятников, уход за престарелыми, инвалидами и больными. Есть работа для социальных психологов. Правда, таких вакансий крайне мало.

Еще одним выходом из ситуации власти считают организацию выпускниками собственного малого бизнеса: с 1 января 2009 года выдаются льготные займы начинающим предпринимателям. Однако выпускники не торопятся воспользоваться выгодным предложением. Вот как комментирует это выпускница Кемеровского государственного университета, которая уже давно находится в поиске работы: «То, что предлагает служба занятости в качестве поддержки начинающим предпринимателям — единовременную выплату годового пособия по безработице, — лично для меня смешная сумма. Потому что самое высокое пособие, которое я получала, — чуть больше тысячи рублей, а сейчас оно вдвое меньше».

Сегодня в Кузбассе работают 7 молодежных бирж труда. Однако, по отзывам обращавшихся за помощью, работа эта крайне неэффективна: «Несколько раз предлагали вакансии, но выяснялось, что должность либо занята, либо уже не актуальна».

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

воскресенье, 14 июня 2009 г.

по ту сторону экрана

Зритель стал рейтинговым поголовьем, а политику покрыл глянец

Утраченное ТВ. В середине 90-х на экране искрило, народ разговаривал, а не служил фоновой биомассой и рейтинговым поголовьем, тележурналисты ценились больше, чем звезды гламурного глянца. Это телевидение осталось в прошлом. Его сменили новости под копирку и «фабрики звезд». Что потеряли телезрители и почему искал ответ на эти вопросы

Интересно наблюдать за студентами, которые смотрят телевизионную программу десятилетней или двадцатилетней давности. По пути, конечно, можно с привычной уже грустью отметить про себя, что большинство из них не знает, кто такой Вышинский или что происходило в Москве в 1991 году.

Интересно наблюдать за студентами, которые смотрят телевизионную программу десятилетней или двадцатилетней давности. По пути, конечно, можно с привычной уже грустью отметить про себя, что большинство из них не знает, кто такой Вышинский или что происходило в Москве в 1991 году.Нынешним двадцатилетним совершенно неведомы телевизионные победы, обретения и драмы 90-х, и им очень трудно объяснить, чем телевидение «лихого» десятилетия отличается от телевидения десятилетия «стабильности» или от «оттепели». Это поколение узнает про «Взгляд», телемосты, «600 секунд» и «Пресс-клуб» из лекций и архивных записей. Когда вышел первый выпуск «Вестей» и в эфире покатился зеленый горошек НТВ, нынешние первокурсники только родились.

Сегодня уже даже их родители стали забывать, с какой страстью чуть больше десятка лет — с 1987-го по 2000-й — страна смотрела телевизор. Он был разным, как и полагается телевидению, отразившему несколько исторических пластов: разрушение империи, демократический романтизм и искушение капитализмом.

Для диванного зрителя

Телевидение 90-х — начала 2000-х было атмосферным. Не было модного слова «формат». Журналисты ценились больше, чем звезды гламурного глянца. Главное, телевидение было субъективным и оттого живым. Народ на экране еще разговаривал, а не служил фоновой биомассой и рейтинговым поголовьем. Ведущие тоже еще разговаривать не разучились. Они, разумеется, меняли «социальные маски»: из диссидентов, мессий и задорных хулиганов ранних 90-х превращались в «яппи», респектабельных интервьюеров, бравурных провокаторов, пастырей нации, экранных стерв. Некоторые из «звезд» и закадровых служителей уже приспосабливали для публики западные программы, но еще не разучились придумывать собственные. В середине 90-х на экране искрило. От просто войн (чеченские кампании), войн предвыборных и войн информационных. От шумливых политических и глумливых желто-скандальных шоу. От «Кукол», «Намедни» и «Про это», «Человека в маске», «Я сама», «Старых песен о главном» и даже «Русского проекта». Телевидение, безусловно, было персонажным: Листьев, Молчанов, Любимов, Миткова, Доренко, Киселев, Сорокина, Парфенов, Сванидзе, Лобков, Меньшова, Ханга — всех не перечислишь (попробуйте назвать десяток такого уровня персонажей нынешнего ТВ).

При всей неоднозначности профессиональных судеб звездных лиц того десятилетия телевидение было гражданским. Журналисты-персонажи, в отличие от игривой маскировки нынешних героев телевизионного спектакля, оставались людьми социума, а не только тусовки.

В те годы в новостях вполне могли показать, как президент Ельцин щиплет стенографистку, премьер страны обнимает своего «кукольного» двойника, орет в телефонную трубку, пытаясь договориться с террористом, а интервьюер задает мэру крупного города неприятные вопросы и заодно отгоняет от его лица муху. Это было золотое время, когда один репортаж из «горячей точки» или с партийного съезда мог сделать молодого человека знаменитым. Разговаривая о телевизионных циклах (слово «проект» только еще входило в моду), тогда вспоминали не о танцах на всех поверхностях, а о «Старой квартире».

Задорное и противоречивое телевидение 90‑х, прошедшее через искушение властью, свободой и деньгами, закончилось — его сменило телевидение новостей под копирку, «фабрики звезд», розыгрышей, дискуссий понарошку, позитивного гламура и треш-публицистики. В век потребительских идеалов, осознанно и неосознанно скомпрометированных ценностей свободы массовый поглощатель телевизионной картинки согласился со своей участью «диванного» зрителя и стал запивать пивом сервированные к телевизионному столу «аншлаги», кремлевские концерты, чужие войны и державные новости.

Для взрослых детей

В 2004 году на встрече с западными политологами Владимир Путин произнес знаковую фразу: «Власть, как мужчина, должна пытаться, а пресса, как женщина, обязана сопротивляться». Сопротивление, которое полезно для самосохранения и прессы, и власти, да и любого живого организма, год от года угасало. А установка на обслуживание интересов — прежде всего владельцев (неважно, частных акционеров или государства), а потом и потребителя, аудитории — это то, на что ориентируются топ-менеджеры крупнейших каналов. Сегодня телевидение превратилось в ящик по генерированию «эмоций», в «вид досуга» (Александр Роднянский), в «бытовой прибор» (Владимир Кулистиков), в «общественную столовую» (Константин Эрнст). Телевидение стало ритуалом, а зритель, судя по немногочисленным исследованиям, чаще всего не способен даже с определенностью сказать, получил ли он удовольствие от просмотра, не говоря уж о пользе. Даже когда программа раздражает, срабатывает допинговый принцип: не нравится, но смотрю.

Оказалось, «скупка телевизионного инструментария олигархическими группировками» (Глеб Павловский) вряд ли большее зло, чем «местные телевизионные мафии, которые навязывают и свои вкусы, и свой бизнес в качестве мейнстрима аудитории национальных каналов» (тот же Павловский), и практика государственного «своизма» с «олигархами» нового типа — лояльными, непубличными, всегда готовыми оказать услуги власти.

Информационные кампании нового политического этапа сформировали устойчивые формулы: свои–чужие, наши–не наши, предатели–патриоты. Чем грубее, как известно, тем правдивее. Обильное впрыскивание агрессии привело к привыканию: прилив патриотизма способны пробудить теперь либо небольшая, желательно победоносная, война, либо масштабное зрелище. Середина первого десятилетия XXI века — это время рождения канала для «кидалтов» (взрослых детей), по сути, пародирующего «обывательские» ценности и традиционное ТВ провокационным слоганом: «Выключи мозги. Включи «2х2». Ошеломляющее телесмотрение качественного сериала «Ликвидация», запущенного государственным каналом в ночь выборов в Думу в 2007 году, подтвердило: интерес к политическому процессу ликвидирован, и для информационного и дискуссионного телевидения места практически нет.

Аполитичный гламур

Ориентация на производство развлечений практически нивелировала общественно значимые цели телевидения: развитие личности, распространение адекватных времени представлений о действительности, проговаривание ценностного ряда и культурного кода новой России. Не считать же всерьез таким проговариванием программы типа «Имя России» или «Византийский урок», «Великую тайну воды» или «Плесень», которые госканалы предъявляют гражданам как знаковые и уникальные телевизионные проекты!

Содержательно на телевидении нарушен разумный баланс — между игрой на пороках, страстях, страхах, показом демонстративной роскоши, скандалов и жизни звезд полусвета и вечными ценностями: человеческим достоинством, мужеством, трудом, милосердием. Хороший тон наших времен, что называется, «за кадром» — брезговать своим телевидением, понимающе ухмыляться, разводить руками, а публично объяснять заказуху, сервильность, кич и аморальность требованиями клиента — обывателя или власти.

В это «двоемыслие» телевидение впадает с завидной регулярностью. Причем не только наше. Наше, впрочем, с завидной периодичностью «зеркалит» времена «оттепелей» и «застоев». Программами, лицами, процентами «прямых эфиров» и количеством телевизионных «консервов», брендами, слоганами, форматами.

Цикличность телевизионной истории отмечена еще и тем, что все крупные, масштабные зрелища, знаковые программы, знаменующие собой новый технологический, жанровый или программный скачок, не сразу, но маркировали новое время, предваряя телевизионные перемены. Так было с Фестивалем молодежи и студентов в 1957 году, с программой «Время» в 1968-м, с трансляцией московской Олимпиады в 1980-м, со «Взглядом» и «До и после полуночи» в 1987-м, с НТВ в 1993-м, с кампанией «Голосуй или проиграешь» в 1996-м, с «Прямыми линиями президента» в 2001-м, с ужасом «Норд-Оста» в 2002-м. Может, феерическое «Евровидение» 2009-го — тоже знак. Торжества — и потом обновление.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сколько стоит бесплатное телевидение?

Бесплатный телесыр. Сколько стоит бесплатное эфирное телевидение в России — узналВ СССР телевидение считалось бесплатным. Однако в реальности граждане за него все же платили, пусть и косвенно. «В советское время плата за распространение эфирного телевидения была заложена в стоимость самих телевизоров, которые производила наша промышленность, — поясняет Дмитрий Юревич, руководитель службы по связям с общественностью Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). — То есть часть от цены проданного телевизора шла на распространение телесигнала».

Сегодня эфирное телевидение (то есть федеральные и ряд массовых каналов) в России по-прежнему бесплатное — почти. «Эфирное телевидение все же правильнее называть условно бесплатным, — говорит Владимир Лившиц, руководитель информационно-аналитического центра Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). — На самом деле каждый из нас ежемесячно получает квитанцию, в которой есть пункт — плата за телеантенну». Действительно, в платежке за коммунальные услуги такая графа имеется. К примеру, в Москве плата за ТВ-антенну составляет 95 рублей в месяц, в подмосковном Реутове — 68 рублей, в среднем по России — около 50 рублей. В Минкомсвязи РФ пояснили: размер платы за телеантенну определяют муниципальные власти совместно с оператором, который обеспечивает доставку телесигнала. По приблизительным оценкам, население России ежемесячно вносит в виде платы за антенну около 1 млрд рублей. Эти деньги поступают в муниципальные бюджеты. После чего определенная их доля (в каждом муниципалитете своя) переводится частным компаниям-операторам.

Впрочем, то, что называют телеантенной, во многих случаях сегодня таковой не является: в крупных городах на смену эфирным антеннам активно приходят кабельные сети. К примеру, большую часть москвичей обслуживают компании кабельного ТВ, входящие в холдинг «Национальные телекоммуникации». Вместе с набором общедоступных эфирных каналов жители столицы за 95 рублей получают еще около 20 телеканалов в хорошем качестве. По словам Светланы Шиф, руководителя пресс-службы компании «Национальные кабельные сети», эта услуга входит в так называемый расширенный социальный пакет, но от нее можно и отказаться: «Если вы не хотите смотреть дополнительные каналы, всегда есть возможность услугу отменить, написав заявление вашему оператору. Точно так же вы имеете право сами выбрать компанию-оператора».

Между тем к 2015 году, согласно Федеральной целевой программе «Развитие цифрового телерадиовещания в РФ на 2009–2015 гг.», Россия должна перейти на централизованное цифровое телевидение. Цена проекта — 127 млрд рублей, 80 млрд выделяется из федерального бюджета. Необходимость перехода на цифру чиновники объясняют тем, что в 2015 году прекращается действие международных норм, гарантирующих защиту от помех аналогового телевидения в 500-километровой приграничной зоне. «Мы рискуем потерять единое информационное пространство», — заметил на днях по этому поводу Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций, выступая в Госдуме.

Однако для приема цифрового сигнала нужна специальная приставка, средняя цена которой — 3 тыс. рублей. Предполагалось, что федеральный бюджет будет дотировать их приобретение, то есть для граждан приставки будут бесплатными. Но кризис заставил чиновников отказаться от этой идеи. Правда, для социально незащищенных слоев обещают предусмотреть скидки. Кроме того, когда развернется массовое производство приставок, они, скорее всего, начнут дешеветь и станут доступны. Минпромторг и Минэкономразвития уже получили указания до августа 2009 года представить в правительство предложения, касающиеся господдержки отечественных производителей оборудования для цифрового ТВ. Что касается его доступности, то министр связи обещает, что 8 центральных телеканалов останутся бесплатными.

Сегодня Первый канал охватывает 99% территории России, канал «Россия» (ВГТРК) — 95%, НТВ — 75%. «Культура», «Спорт» и «ТВ Центр» освоили 50% территории РФ. Подавляющее большинство россиян имеет возможность смотреть не менее 10 бесплатных телеканалов. Платные операторы сегодня предлагают до 200 телеканалов. В последние годы число абонентов платного ТВ росло на 15–25% в год. Платным ТВ охвачено около 20 млн домохозяйств. Объем рынка платных ТВ-услуг оценивается в $1 млрд (2008 год).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На голубом глазу

Чем заполнено лучшее эфирное время

По заданию редакции корреспонденты поколения Next провели каждый по дню у телевизора, с тем чтобы попытаться ответить на ряд вопросов.Например: какие ценности пропагандирует нынешнее телевидение? К чему оно призывает? Что они, молодые люди, получают от программ, идущих в прайм-тайм?

Первый канал, сериал «След», двухсот какая-то серия. Богатое семейство, разработав весьма хитроумную схему, отмывает деньги через благотворительный фонд. Злоумышленников выводит на чистую воду супружеская пара. Это двое пенсионеров с богатым военным прошлым — оба во время Великой Отечественной войны служили в разведке. Несмотря на преклонный возраст, они одинаково легко управляются и с аппаратом прослушки, и со снайперской винтовкой — ощущение, что создатели этого мыла держат зрителя за полного дурака. Но все же хочется дождаться момента, когда добро окончательно победит зло. И вот он наступил. «Это была наша последняя боевая операция», — торжественно возглашают герои. Так и хочется воскликнуть: родненькие, на кого вы нас бросаете, кто теперь будет за державу радеть. Ведь без вас, истинных государственников советской закалки, эти толстосумы ее окончательно растащат. Единственное, что успокаивает, — пожилым суперменам есть кому передать эстафету служения родине. Это бравые сотрудники Федеральной экспертной службы (некая помесь ФСБ и милиции). Мало того, что они умны и отважны, ребята эти еще и свято чтут закон — даже такую пустяковую операцию, как обыск, позволяют себе провести не иначе как по постановлению суда.

Первый канал, сериал «След», двухсот какая-то серия. Богатое семейство, разработав весьма хитроумную схему, отмывает деньги через благотворительный фонд. Злоумышленников выводит на чистую воду супружеская пара. Это двое пенсионеров с богатым военным прошлым — оба во время Великой Отечественной войны служили в разведке. Несмотря на преклонный возраст, они одинаково легко управляются и с аппаратом прослушки, и со снайперской винтовкой — ощущение, что создатели этого мыла держат зрителя за полного дурака. Но все же хочется дождаться момента, когда добро окончательно победит зло. И вот он наступил. «Это была наша последняя боевая операция», — торжественно возглашают герои. Так и хочется воскликнуть: родненькие, на кого вы нас бросаете, кто теперь будет за державу радеть. Ведь без вас, истинных государственников советской закалки, эти толстосумы ее окончательно растащат. Единственное, что успокаивает, — пожилым суперменам есть кому передать эстафету служения родине. Это бравые сотрудники Федеральной экспертной службы (некая помесь ФСБ и милиции). Мало того, что они умны и отважны, ребята эти еще и свято чтут закон — даже такую пустяковую операцию, как обыск, позволяют себе провести не иначе как по постановлению суда.Надежда и опора

Чувство защищенности (при том, что и внутри, и снаружи страну обложили враги), приобретенное с помощью пенсионеров-разведчиков, еще больше укрепилось после просмотра дневной программы новостей НТВ. На сей раз тяжкую ношу защиты простых граждан взвалил на себя прославленный Басманный суд. Он, сообщил ведущий, готовится вынести приговор организаторам фирмы «Социальная инициатива», обманувшим более 7 тыс. инвесторов-застройщиков. «Я пришел в Басманный суд с надеждой», — говорит один из потерпевших, и эта надежда теплой волной обдает всю многомиллионную зрительскую аудиторию. Вечером из новостного блока Первого (21.00) узнаем, что кроме упомянутой пары пенсионеров и суда к нам на помощь всегда готово прийти и государство: оно строит обманутым пайщикам жилой дом в Москве. То же затевают власти Нижнего Новгорода.

Гаденькую мысль «какого черта на мои налоги вкладчикам частной фирмы строят квартиры» сразу же в себе задавил — не с чиновников же, без которых такую аферу «Инициатива» вряд ли бы провернула, брать деньги. Они ведь могут обидеться — и перестанут нас защищать.

Победная поступь

В том же выпуске — президент и правительство приняли очередные меры по борьбе с коррупцией. Вроде опять за нас, но (удивляюсь телевизионщикам) не работает. Все-таки лучше бы нашим главарям не на экране с этим драконом сражаться — ведь всю страну завалили отрубленными огнедышащими головами, а их только больше становится. Другое дело — победа Рыбака на «Евровидении» — здесь духоподъемность полная. Ну и пусть, что «с норвежским паспортом», зато со «славянской душой». Парень, что говорить, молодец, а мы еще большие молодцы — с истинно державным размахом все организовали.

Клюквенная кровь

Вечером российских граждан кормят, словно они языческие идолы, кровавой похлебкой. Самые большие спецы по этой части работают на НТВ. В будни подают комплексный ужин — менты, бандюки, тупая мочиловка. В выходные пичкают тем же, но в порционном западном варианте. В премьерной серии нового сериала «Захватчики» насчитал 6 трупов. Даже и не хватило, в следующих, наверное, поддадут жару. Переключился на «Россию», где крутят сериал «Иван Грозный». Там, думаю, уж точно мясорубка будет настоящая. Не разочаровал режиссер Эшпай — про царя ничего нового, но кровь сочилась аж из телевизионного пульта.

Утром вышел на улицу — светло, зелено, никто не стреляет. И так стало хорошо на душе.

Нужда заставила

Первый канал, 15.20. «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом». Актер рассказывает телезрителям об обнаруженной им в Брюсселе фигуре писающего мальчика. Якобы когда-то этот пупс справлял малую нужду настоящим бельгийским пивом. Мальчик, похоже, взят для зачина: главный герой сюжета — пиво. Надо отдать должное авторам передачи, они нашли весьма остроумный способ обойти закон — людям-то в рекламе пива быть не положено.

Шо деится!

НТВ, 15.30. Передача «ЧП». Истории об убийствах и ограблениях, одна страшнее другой. Собственная квартира начинает казаться крошечным островком, вокруг которого бушует бандитское море. Так и хочется спрятаться за чью-то широкую спину. Государственную — за какую еще?

Телеканал «Россия», 15.35. «Суд идет». Обвинитель схватился с защитником, судья, как бог-громовержец, ударом молотка прекращает спор. В зале царит закон и, надо полагать, за его стенами тоже. А людишки, конечно, государству достались так себе — обманывают, воруют, а то и убивают. «Нет, я не такой, я лучше!»

Первый канал, 22.30. «Свои чужие дети». Семья, взявшая из детдома мальчика. Вот он помогает вновь обретенной бабушке копать огород. Мешает некоторая сусальность, но люди, решившиеся на такое, вызывают восхищение. Дальше хуже: испитые физиономии родителей, безнадзорные дети, грязь, ужас, кровь. Зачем все это валить в кучу?

Пусть помолчит

В день смерти Олега Янковского, естественно, большинство передач было посвящено ему. Но Андрея Малахова с его «Пусть говорят» Первый канал все же отменять не стал. Выглядел шоумен как после солярия: свежий, загорелый, с безупречной прической и белоснежной улыбкой. На сей раз поболтать со своими гостями он решил о московской святой — блаженной Матроне. «Смотрите на экран», — произнес в какой-то момент ведущий голосом циркового иллюзиониста, и на плазменных панелях появились иконы с ее ликом. Зал взорвался аплодисментами. Трех приглашенных в студию женщин, которые в трудные минуты жизни обращались к Матроне с молитвой о помощи и которым святая помогла, Малахов выжал, что называется, досуха. «Ваш сын умирает! Вы мать! — зомбировал он свою гостью. — Что же вы делаете? Куда вы идете?» Одна из героинь так и прорыдала всю передачу. В конце все действо вообще превратилось в рекламную акцию: «У тебя есть проблемы? Святая Матрона решит их!» — объявил ведущий, и в зале запахло серой.

Пивной пофигизм

На «ТВ Центре» в программе «Дело принципа» обсуждалась проблема детского алкоголизма. Речь шла о подростках, но ни одного подростка среди гостей не было. Жемчужиной ток-шоу стало снятое скрытой камерой видео: трое школьников распивают пиво у магазина, но никто из взрослых на них не обращает внимания. Одного из них спрашивают: «Почему вы молчите?» — «А зачем мне это? Я не ищу лишних проблем! Я не государство и не их родители! Пусть они их останавливают». По залу прокатывается волна негодования. «Знаете, чем мы сейчас здесь занимаемся? Формируем правильную информационную политику!» — неожиданно заявляет одна из гостей. Короче, все ясно: поколение пепси выбирает пиво, женщины — Матрону, для всех остальных — Басманный суд. А в блогах тем временем бурно обсуждают фильм о младонацистах «Россия 88» и милицейский беспредел..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сванидзе vs Сорокина

Что происходит на российском телеэкране? Почему иногда телевизор смотреть страшно, а часто — стыдно? Кто рулит общенациональными каналами? Идет ли телевидение за вкусами зрителей или само их формирует? Об этом в редакции The New Times размышляли известные телеведущие Николай Сванидзе и Светлана Сорокина

На нашем телевидении почти не осталось лиц, которые были знаковыми в 90-е годы. Это случайность? Или была поставлена такая задача — вытравить воспоминание о вольнице 90-х?

Николай Сванидзе: Я думаю, что это проблема общеполитическая, касающаяся не только телевидения. С политического мейнстрима тоже сошли деятели 90-х годов, за редчайшим исключением. Но те, кто остался, остались не в качестве политиков, а в качестве менеджеров.

Светлана Сорокина: Мне кажется, что здесь сошлось много причин, в том числе смена поколений. Невозможно навечно застрять в том же эфире.

В красном углу

Сванидзе: Нельзя сказать, что на рубеже нового тысячелетия всех известных политических ведущих, обозревателей «вымело метлой». Познер до сих пор работает. Еще в прошлом году вел политическое ток-шоу. Я тоже остался — в другом качестве. «Зеркала» два года как нет, но до 2007 года оно было.

А не возникает стилистических разногласий с российским телевидением?

Сванидзе: Я всегда работаю автономно. И за эту возможность благодарен российскому телевидению.

И «Красный угол», который вы ведете с Александром Ципко, не проходит через цензуру? Говорят, что даже на канале «Культура» вырезают слова и фразы, а передача проходит через 3–4 цензурные инстанции.

И «Красный угол», который вы ведете с Александром Ципко, не проходит через цензуру? Говорят, что даже на канале «Культура» вырезают слова и фразы, а передача проходит через 3–4 цензурные инстанции. Сванидзе: «Красный угол» выходит в прямом эфире. «Исторические хроники», конечно, идут в записи, но ни одну серию, а их уже было под 80, никто не отсматривал до выхода в эфир. Сорокина: Мне только интересно, на каком годе начнут отсматривать...

Сванидзе: Мне тоже интересно. Мы уже почти до 1980-го дошли. Я понимаю, что, когда дойдем до 90-х годов, жизнь «Исторических хроник» осложнится. Но будем решать проблемы по мере возникновения.

Иногда, включая телевизор в субботу, думаешь, что это все происходит в какой-то другой стране и реальности. Попадаешь, например, на программу «Максимум»...

Сорокина: Она идет абсолютно в ногу со временем и в ногу с каналом, НТВ имеет такую направленность. Телевидение «в погонах», желто-ударная программа, которая пользуется неизменным спросом.

А зачем НТВ сделали телевидением «в погонах»?

Сорокина: Метания первых лет после развала старого НТВ закончились кардинальной сменой содержания. Они нашли такую нишу. Именно на этом нашли своего зрителя, подняли рейтинг. Там даже анонсы, даже межпрограммные объявления делаются абсолютно заполошным, истерически громким голосом. Когда переключаешь каналы, можно по тональности понять, что это НТВ, даже не глядя на картинку. Мне это не нравится. Но это не значит, что нет зрителя, которому нравится. Смотрят активно, судя по рейтингу.

Страна изменилась

Когда-то, в 90-е, у нас было безумно интересное телевидение.

Сванидзе: У нас была безумно интересная политическая жизнь. А телевидение в качестве «зеркала» этой политической жизни было адекватным.

Сорокина: А потом «наелись». Старое поколение разочаровалось и устало. У нового — другие пристрастия и привычки.

Сванидзе: Произошла смена поколений и смена, я бы сказал, жизненной ориентации.

Почему на Украине шоу Савика Шустера смотрят, как подорванные?

Сванидзе: На Украине сейчас наши 90-е. Поэтому у них совершенно другой драйв, им интересно.

Сорокина: А у нас в последние годы неинтересно. И единообразие точек зрения, которые предъявляют универсальные каналы, конечно, тоже отвращает.

Кто занимает первые места в рейтингах? «Жди меня», «Ледниковый период», «Пусть говорят» Малахова, «Человек и закон», «Комеди клаб»…

Сванидзе: Гламур и скандальная желтизна. И это востребовано.

Сорокина: Да, но картинка более сложная. Если говорить об уходе зрителя, особенно молодого, с центральных каналов, то это скорее свойственно большим городам. По России, где выбора развлечений особенно нет, молодежь не так уж отваливает от «ящика». А у пожилого населения есть еще сила привычки.

Сванидзе: А доля пожилого населения возрастает. Поэтому я не предвижу массового ухода с федеральных телеканалов.

Завалим трупами

В США и Европе представить себе потоки крови, стрельбу, трупы на общедоступных каналах в прайм-тайм — невозможно. А у нас еще и образ милиции создается ужасающий.

Сорокина: Но мне кажется, что в последнее время идет крен на утверждение уже другого образа. У нас самые продвинутые следователи, бессребреники…

Но обратите внимание, кто преступник? Чаще всего какое-нибудь «лицо кавказской национальности».

Сванидзе: Эта проблема есть. Есть и другая. Среди положительных персонажей в нашем кино представителей меньшинств практически нет. В отличие от Штатов, например, где пресловутая политкорректность, над которой мы все время смеемся. А она дает плоды. И главный плод, который мы видим, это темнокожий президент в Белом доме...

Какие предпочтения формирует телевидение?

Сванидзе: Телевидение всегда формирует простые предпочтения и простые ценности.

Сорокина: Плакатные ценности...

Сванидзе: И это правильно. Любовь, дружба... Все хорошее и плохое просто.

А какие ценности пропагандируют, с вашей точки зрения, Первый канал, «Россия», НТВ?

Сванидзе: Прежде всего державные. Все так или иначе вращается вокруг патриотизма. Для меня патриотизм и державность — вещи разные. Но для очень многих людей это синонимы. Что не формируется? Нормальное отношение к представителям этнических и религиозных меньшинств. Агрессии нет, но активная толерантность не воспитывается. Не воспитывается и социальная толерантность. Идея зависти, социальной мести так или иначе присутствует: богатые плохие, олигархи, те, кто «ограбил народ» в 90-е годы. Как правило, коррупция исторически соотносится с 90-ми годами, преступность…

Сорокина: Я бы еще добавила невосприимчивость к разным точкам зрения. В 90-х разноголосица была. И в этой разноголосице люди приучались вырабатывать свою точку зрения. Сегодня однообразие…

Сванидзе: Это встречное движение.

Сорокина: Конечно. Людям так проще, а властям удобнее.

В Советском Союзе не было привычки к выбору, потому что выбора не было. Сейчас люди научились как минимум в магазинах выбирать…

Сорокина: Кто-то научился. Молодежь потому и уходит в интернет, где разные точки зрения. А массовому зрителю так удобнее.

Сванидзе: Телевидение всегда победит в конкуренции с интернетом. Оно гораздо более удобно для старших поколений, для работающих людей. У молодежи энтузиазма полно, сил невпроворот. Они сидят, общаются в этом интернете... А здесь ты сел, бутылку пива взял, на кнопку нажал, надоело тебе — переключил. И ничего от тебя не требуется.

ТВ-установки

Что считывает зритель с экрана, когда смотрит основные российские каналы?

Сорокина: Опять же — державность, которая сквозит во всем. На большие церемонии, действа не жалеют ни сил, ни средств. Последнее «Евровидение» — это было что-то умопомрачительное.

Сванидзе: Считается, что это положительно влияет на образ страны.

Сорокина: Да, это, считается, возвышает нас хотя бы в собственных глазах... Еще зрителю посылается месседж, что власти держат руку на пульсе, всегда в курсе всего, в том числе проблем маленьких людей, регионов. Это не так, но имиджево подкрепляется на телевидении присутствием высшей власти везде и всюду. Постоянный месседж: несмотря на кризис, дела идут неплохо. Попытка социального оптимизма на экране, конечно же, присутствует.

Сванидзе: Что, кстати, положительно.

Сорокина: С какой-то точки зрения положительно, с какой-то нет.

Ну а «Ледниковые периоды», «Танцы со звездами», «Пусть говорят» Малахова… Они что хотят рассказать зрителю?

Сванидзе: Они хотят сделать красиво.

Сорокина: Дело не только в «блестках». У Малахова часто бывают скандальные передачи, но это все социалка, основанная на человеческих эмоциях. Я вот случайно увидела «хвостик» передачи Малахова, где говорили о чудесах, которые происходят на могиле блаженной Матронушки. И цитата звучала из Матроны: «Приходите все ко мне и спасетесь все». А дальше — объявление следующей передачи: малолетние матери, ранняя беременность и роды. То есть все в куче. Так что жизнь во всем многообразии представлена.

У нас возможность рулить телевидением значительно больше, чем на частных каналах в США. Те, кто вызывает к себе теленачальников и рассказывает, что должно быть на канале, говорят о том, чтобы любви было побольше, уважения к человеку? Или об этом вообще никто не думает?

Сванидзе: Во главе федеральных каналов стоят люди очень опытные и очень серьезные. Поэтому я думаю, что установки не столь конкретны, не столь подробны. Они касаются исключительно политики. И то не всегда. Все остальное на усмотрение каналов. Каналы должны зарабатывать себе деньги, зарабатывать рейтинг. И никто им здесь ничего не диктует. В какой пропорции и как показывать Путина и Медведева — это да. И тоже не каждый день. Но это обязательно к исполнению. А что там с программой Малахова — уж канал как-нибудь сам разберется.

Сталин и гламур

Как сочетаются «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» со сталинским гламуром?

Сванидзе: Ну, на канале разные бывают фильмы. Там, между прочим, шел «Штрафбат». Шел фильм по Варламу Шаламову.

Сорокина: Но там же с большим отрывом в «Имена России» вышел Сталин.

Сванидзе: Это «заслуга» всего телевидения... Но в проекте «Имя России» есть и своя положительная сторона. Миллионы людей слушали дискуссию на исторические темы, которую вели авторитетные в обществе и популярные люди. Она, конечно, была очень поверхностная, для миллионов людей она и не может быть другой. Но тем не менее это была история. И там почти не было прямого вранья. Если конкурс рассматривать как выбор — кого мы хотели бы видеть лицом России, я всеми конечностями буду голосовать за Александра Сергеевича Пушкина. Но если говорить о том, кто реально символ России, учитывая нашу историю в XX веке, то — да, Сталин. Он, несомненно, символ России XX века. Ресталинизация в последние годы идет и в политике, и на телевидении. И знаете что интересно? На защиту Сталина иногда встают молодые, неглупые люди. Вот эффект непоротого поколения.

Встречное движение

Кто формирует предпочтения? Телевидение идет навстречу пожеланиям зрителей или зритель приучается смотреть то, что ему навязывают?

Сорокина: Это встречное движение.

На американском канале NBC лет восемь шел, а может, и сейчас идет, каждую среду в прайм-тайм сериал «Западное крыло» — имеется в виду Белого дома. О том, как функционирует офис президента США, как сталкиваются лбами ветви власти, как работает политика... Пользовался безумной популярностью, имел рейтинги…

Сванидзе: Там помимо прочего в реальной жизни есть эти ветви власти. Есть столкновения. А здесь что? О чем рассказывать? Кому нужно деньги занести?

Речь о том, что на любом рынке не только покупатель формирует вкус, но и продавец.

Сванидзе: Для этого нужен товар. Иначе будет просто вранье. Если речь идет о том, чтобы пропагандировать ценности нашей государственной системы, они у нас не сформированы. Если речь идет о семейных ценностях — да, надо.

Сорокина: Мы в Томске в третий раз будем проводить благотворительный телемарафон. Некоторые региональные компании могут себе это позволить, проводят большие социальные акции. Там в основе как раз сюжеты на тему абсолютных ценностей: крепкой семьи, невозможности бросить ребенка, усыновления, проблемы инвалидов. Это производит большое впечатление. Но и много писем и звонков на телекомпанию: зачем вы нас такими ужасами кормите? Зачем вы это показываете? Масса недовольных. А зритель в Томске не худший.

Тем не менее телевидение финансируем мы, налогоплательщики. Может, стоит создавать такой товар, который делал бы страну и людей лучше?

Сванидзе: Требовать от телеканалов, чтобы они занимались исключительно социальной рекламой, конечно, можно, но такой канал загнется сразу же. Его опередит в рейтингах и просто заместит тот канал, который развлекает. И на этом закончится вся социальная деятельность. Зрителя надо воспитывать, начиная с семьи, школы. Телевидение не единственное, кто формирует вкусы.

Оно обладает колоссальными возможностями.

Сванидзе: Пастор Шлаг в любимом, раскрашенном ныне фильме говорил: пастор не должен идти против паствы. Телевидение не может идти вразрез с ожиданиями зрителей. Зритель взыскует определенных вещей. Ему навстречу цинично идет телевидение. Претензии к телевидению принимаются, но далеко не только к телевидению…

Элита, в том числе телевизионная, несет ответственность за тех, «кого она приручила»?

Сорокина: Телевидение, конечно, должно учитывать запросы населения. Но быть и чуть впереди. Потому что играть на самых низких регистрах — это в каком-то смысле преступно. Надо быть чуть впереди, не отрываясь совсем…

Сванидзе: Потому что совсем отрываться опасно — потеряешь зрителя.

Светлана Сорокина — популярная телеведущая на РТР (1991–1997), НТВ (1997–2001). Работала на ТВ-6, Первом канале. С 2005 года ведет авторскую передачу на радио «Эхо Москвы». Активно занимается благотворительностью, социальными телепроектами.

Николай Сванидзе — автор и ведущий цикла передач на канале «Россия» «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». В 90-е — популярный политический обозреватель, ведущий телевизионных программ «Зеркало», «Подробности». Член Общественной палаты Российской Федерации.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аршин на экран

Кто и как считает рейтинги программ

Аршин для телевидения. Как измеряется успех телепередач? Можно ли доверять тем, чья профессия — составлять рейтинги? Кто те таинственные люди, мнение которых определяет уровень популярности телепрограмм?  В мире используют три основных способа составления телерейтингов:

В мире используют три основных способа составления телерейтингов: - телефонный опрос: интервьюер исследовательской компании по телефону выясняет у респондентов, какие телепрограммы они смотрят,

- дневниковая панель: специально нанятые зрители заполняют дневники, где отмечают просмотренные ими программы,

- пиплметровая панель: к домашним телевизорам респондентов устанавливаются специальные приборы-пиплметры, фиксирующие включение-переключение телеканалов.

Основной метод — пиплметры, которые широко используются в мире, и Россия не исключение. Считается, что использование этих машинок максимально снижает влияние человеческого фактора на всех этапах исследований.

Главная «пиплметровая» компания, работающая в России, — международная исследовательская группа TNS (ранее известная как Gallup Media). Это одна из четырех ведущих мировых компаний, предоставляющих подобные услуги.¹

Как считают рейтинг?

К домашним телевизорам участников исследований (это, например, семьи из 3–4 человек) сотрудники компании TNS подключают пиплметр (он выглядит как ресивер, используемый для приема НТВ-плюс) и выдают специальный пульт. Кнопки пульта члены семьи могут включать лишь после нажатия на нем персональной кнопки (на привыкание к «закодированному» пульту уходит примерно две недели). Пиплметр фиксирует нажатия кнопок пульта каждым участником исследования и еженощно передает данные по телефонным линиям в офис TNS для обработки. «TNS ведет круглосуточную запись телепрограмм, — рассказывает телепродюсер Анатолий Голубовский. — И потому компания имеет возможность сравнивать данные пиплметра с реальной картинкой телеэфира с точностью до секунды. В результате телевизионщики получают максимально точную информацию о том, что именно смотрят зрители».

Установке пиплметра TNS в конкретную семью предшествует долгий период подготовки — подбор участников исследований. Сначала сотрудники компании, опрашивая десятки тысяч людей, создают микромодель общества. Затем исследуют ее: выясняют, сколько в семье телевизоров, каков состав семьи и социальный статус ее членов, есть ли дома интернет или кабельное телевидение...²

Во время интервью сотрудники TNS обязательно спрашивают: вы хотите установить в своем доме пиплметр? Многие с большим удовольствием соглашаются: интересно! За установку пиплметра семьи-участники получают от TNS раз в год подарки.

Пиплметры компании TNS установлены более чем в 70 российских городах с численностью населения от 100 тыс. человек. Всего в исследовании участвует около 4000 человек. Ежегодно состав обладателей пиплметра корректируется: кому-то просто надоедает нажимать кодовые кнопки на пульте, и они отказываются от сотрудничества, иные меняют необходимые для исследований социологические «параметры» — и сотрудники TNS исключают их из выборки. Одно остается неизменным: «Никто из участников исследований TNS не имеет права говорить о том, что у него дома установлен пиплметр, — говорит Анатолий Голубовский. — Это понятно: если бы имена этих людей стали известны, на них могли бы оказывать давление самыми разными способами».

Кому и зачем нужен рейтинг?

Пожалуй, лишь для работников канала «Культура» рейтинг TNS — помощник в борьбе за качество программ, за внимание телезрителей. Для руководства остальных телеканалов данные рейтингов — в первую очередь мощное средство в борьбе с другими телевещателями за деньги рекламодателя. «Мы размещаем рекламу, исходя именно из показателей рейтингов, — говорит генеральный продюсер канала ТНТ Дмитрий Троицкий. — Что касается художественного качества программ... Бывает так, что программа вроде бы хорошо, качественно сделана, а ее никто не смотрит — у нее низкий рейтинг. Получается, что рейтинг оценивает не качество программы, а удовлетворение спроса. А на рынке в определенный момент могут пользоваться спросом и тухлые пирожки».

В борьбе за рекламодателя телеканалы готовы платить TNS немалые деньги: ежедневные рейтинги обходятся телеканалам в сотни тысяч долларов в год.

«Формируем ли мы спрос? И да и нет. Мы делаем программы, а зрители вносят в них коррективы, определяя время жизни проекта, его особенности, — продолжает Дмитрий Троицкий. — Если мы видим, что, например, женская аудитория нас не смотрит, стараемся что-то поменять, чтобы привлечь ее. Если зритель хочет, чтобы герой сериала стал «хорошим» или, скажем, умер, мы делаем это».

Подделки и конкуренты

И все же далеко не для всех работников ТВ данные TNS становятся истиной в последней инстанции. Несмотря на многолетний опыт сотрудничества с TNS, несмотря на специальный софт, используемый компанией для защиты от фальсификации данных, некоторые теленачальники не верят в достоверность рейтингов TNS. И параллельно применяют другие способы исследования телеаудитории. Например, Первый канал с недавних пор стал использовать и телефонные опросы. Их плюс в том, что они позволяют получать рейтинги очень оперативно — чуть ли не через несколько часов после эфира программы. Но другие каналы не спешат перенимать опыт Первого, поскольку сомневаются в достоверности телефонной информации. И потом, данные TNS для телеруководителей — почти как утренняя молитва: пока их не прочтешь, рабочий день лучше не начинать.

1 TNS работает более чем в 80 странах мира. По официальным данным компании, обороты TNS в 2007 году составили £1,068 млрд.

2 «По данным TNS, за последние два года популярность телевидения в целом упала. Если в апреле 2006 года его в среднем смотрели около 20% от всех имеющих телевизор, то в апреле 2009 года — 18,3%», — рассказал генпродюсер ТНТ Дмитрий Троицкий.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Смотрим всем миром

Чем потчуют телезрителя за рубежом

Современное российское телевидение становится все более развлекательным. Может быть, это общемировой тренд? The New Times решил узнать, что собой представляет и по каким принципам работает телевидение в разных странах Любимая тетушка

Марина Кремнева

Лондон

«Аудитория всегда в центре того, чем мы занимаемся» — этот слоган можно увидеть в любом из лондонских зданий Британской телерадиовещательной корпорации BBC. Результат налицо: согласно опросам исследовательской компании MORI, корпорации доверяют 49% британцев, то есть больше, чем правительству (10%), системе здравоохранения (46%) и Англиканской церкви (35%).

«Аудитория всегда в центре того, чем мы занимаемся» — этот слоган можно увидеть в любом из лондонских зданий Британской телерадиовещательной корпорации BBC. Результат налицо: согласно опросам исследовательской компании MORI, корпорации доверяют 49% британцев, то есть больше, чем правительству (10%), системе здравоохранения (46%) и Англиканской церкви (35%).В народе BBC называют ласково «тетушкой». В своей деятельности эта «дама» руководствуется Королевской хартией, гарантирующей ей независимость от правительства и частного бизнеса. BBC в основном финансируется зрителями посредством лицензионного сбора — £11 в месяц с семьи.

£3 млрд 500 млн — лицензионный сбор. Еще около £1 млн поступает из других источников — гранты министерства иностранных дел Великобритании, доходы от коммерческих структур BBC (например, от телеканала BBC World, рассчитанного на зрителя за границей) и доходы от продажи программ иностранным телерадиовещательным компаниям.

Как угодить 60-миллионной публике, на деньги которой в основном существует корпорация? Есть четыре основных телеканала: BBC-1, BBC-2, BBC-3 и BBC-4. У каждого — своя аудитория. BBC-1 рассчитан на массовую аудиторию, его смотрит около 80% населения страны. Здесь идут самые популярные сериалы: Eastenders (о жизни двух семейств из бедного лондонского района East End, сейчас он превращается в модное место обитания альтернативных художников), Doctor Who (научная фантастика о приключениях загадочного иноземца по имени Доктор), Ashes to Ashes (продолжение сериала «Жизнь на Марсе») и Casualty (о жизни в отделении больницы, романах врачей и страданиях пациентов). В пятерку самых рейтинговых передач входит и развлекательное шоу Apprentice («Ученик») — копия американского — с участием знаменитого в Великобритании бизнесмена сэра Алана Шугара. Больше двух месяцев страна наблюдает за тем, как 12 кандидатов бьются за возможность получить годовой контракт в компании Шугара с шестизначной цифрой зарплаты.

BBC-2 позиционируется как самый новаторский в Великобритании. В пятерку лучших в апреле этого года вошли: Apprentice — You are Fired! («Ученик, ты уволен!», разговор с теми, кто выбыл из программы), фильм «Бест — сын своей матери», о том, как алкоголь сгубил известного ирландского футболиста Джорджа Беста, спортивная программа «Матч дня» и программа известного журналиста Луи Теру о жизни педофилов в американской тюрьме.

BBC-3 главной задачей считает завоевание аудитории в возрасте от 16 до 34 лет. На этом канале популярностью пользуются комедии, программы типа «Самые строгие родители в мире», сериал «Герои» и реалити-шоу. Его целевая аудитория, как правило, смотрит программы не по ТВ, а по интернету через разработанный специально для BBC iPlayer.

И наконец, BBC-4 — это канал для интеллектуалов. Здесь показывают добротные документальные фильмы, культурные и научные программы. Не стоит забывать и о круглосуточном новостном канале BBC News: его смотрит около 7,5 млн зрителей еженедельно, в то время как конкурента — Sky News — 4,3 млн.

Ты можешь покорить Америку!

Ольга Голованова

Бостон

Согласно социологическому исследованию, проведенному в Мэрилендском университете в 2008 году, счастливые люди меньше всего смотрят ТВ. Не потому что им не нравится это занятие, просто они предпочитают уделять время другим делам — пишет газета New York Times.

Согласно социологическому исследованию, проведенному в Мэрилендском университете в 2008 году, счастливые люди меньше всего смотрят ТВ. Не потому что им не нравится это занятие, просто они предпочитают уделять время другим делам — пишет газета New York Times.По данным Nielsen Media Research,¹ самое популярное телешоу в Америке за 2009 год — «Американский кумир», которое вышло на экраны в 2002 году. Участники этого шоу соревнуются за голоса зрителей и судей, исполняя песни. Главная идея «Кумира» — любой человек независимо от возраста, социального статуса или внешности может покорить Америку. Это телешоу породило множество «передач-близнецов» во всем мире. Финалисты подобных программ — не только участница «Евровидения» Анастасия Приходько (она выиграла русскую версию «Американского кумира» — «Фабрику звезд»), но и Сьюзан Бойл, которая доказала, что возраст и внешность не могут встать на пути истинного таланта. Тем самым такого рода шоу как бы говорят зрителю: «На месте этого героя мог быть ты!»

Также в десятке самых популярных программ в США в этом году сериалы «Анатомия Грей», «Доктор Хаус» и «Отчаянные домохозяйки», которые показывают общедоступные ABC и Fox.

Главный герой сериала «Доктор Хаус» — гений, занимающий зрителей не только и не столько своими врачебными способностями, сколько иронично-пессимистическим взглядом на жизнь. К тому же док обременен решением непростых морально-этических вопросов: например, стоит ли спасать серийного убийцу, приговоренного к смертной казни? Или — насколько оправдана эвтаназия?

«Анатомия Грей» — тоже о проблемах морального выбора, хотя и через призму любовного сюжета и непростых отношений, которые складываются между сотрудниками больницы. Еще американский зритель любит комедии. Среди популярных, например, комедия «Два с половиной мужчины» — о том, как отец-одиночка воспитывает сына, а также своего брата-холостяка, с которым они живут вместе.

Среди хитов ABC также — реалити-шоу «Радикальная переделка», где людям, которым не нравится, как они выглядят, предоставляется возможность сделать пластическую операцию, новую прическу и обновить гардероб. Похожая передача идет на канале NBC и занимает первое место в рейтинге передач на этом канале. Это реалити-шоу посвящено проблеме многих американцев — ожирению. Участники шоу под наблюдением специалистов соревнуются в том, кто быстрее похудеет.

Судя по тем дискуссиям, которые идут в блогах, молодые американцы тяготеют к программам, которые позволяют не только сопереживать любимым героям, но и оказаться или во всяком случае представить себя на их месте. Как ни странно, блогеры откликаются и на те морально-философские вопросы, которые выносятся на широкое обсуждение посредством сериалов.

Сериал «Холокост» изменил Германию

Йохи Хубер

телеобозреватель газеты «Тагесшпигель»

Берлин

В телевидении, как в зеркале, отражается то, чем живут сегодня немцы. Зритель восточных земель больше смотрит частные каналы, чем зритель западный. Очевидно, что там выше потребность в развлечениях. А, например, передача о морских гадах найдет своего зрителя в Гамбурге, но никак не в Баварии. Но вся Германия смотрит криминальные сериалы, поскольку там развивается «архетипический сюжет», близкий немцам восточным и западным, — покушение на универсальные человеческие ценности и их триумфальное восстановление. В Германии нет общенационального канала: телевизионный федерализм в ФРГ был введен после Второй мировой войны из политических соображений как реакция на централизованную пропаганду времен Третьего рейха. Это была мера, призванная не допустить какой-либо монополии на информацию. В 1960-х канцлер Аденауэр попытался открыть общегосударственный канал, однако Конституционный суд признал это незаконным, нарушающим принцип независимости земель.

В телевидении, как в зеркале, отражается то, чем живут сегодня немцы. Зритель восточных земель больше смотрит частные каналы, чем зритель западный. Очевидно, что там выше потребность в развлечениях. А, например, передача о морских гадах найдет своего зрителя в Гамбурге, но никак не в Баварии. Но вся Германия смотрит криминальные сериалы, поскольку там развивается «архетипический сюжет», близкий немцам восточным и западным, — покушение на универсальные человеческие ценности и их триумфальное восстановление. В Германии нет общенационального канала: телевизионный федерализм в ФРГ был введен после Второй мировой войны из политических соображений как реакция на централизованную пропаганду времен Третьего рейха. Это была мера, призванная не допустить какой-либо монополии на информацию. В 1960-х канцлер Аденауэр попытался открыть общегосударственный канал, однако Конституционный суд признал это незаконным, нарушающим принцип независимости земель.Одна из главных задач, стоящих сегодня перед общедоступными телеканалами Германии, это содействие интеграции мигрантов в германское общество. Но справляется телевидение с этим плохо: например, в популярном сериале «Место преступления» телеканала ARD мигранты всегда — жертвы.

В Германии постоянно раздаются жалобы на плохое телевидение, которое оболванивает людей. Впрочем, у зрителя есть выбор: например, специализированный театральный канал предоставляет публике продукт исключительно высокого качества.

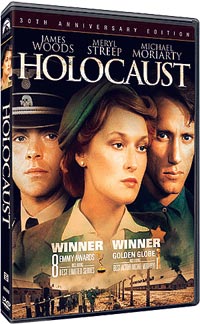

Может ли телевидение влиять на ценностные ориентиры общества? Конечно. Пример тому — тот эффект на немецкую публику, который имел американский сериал «Холокост», показанный в январе 1979 года. Тогда впервые в ФРГ история катастрофы была не только рассказана, но и показана на примере еврейско-немецкой семьи Вайс. Фильм имел необычайный успех. И сегодня немецкому телевидению удается оказывать влияние на ситуацию в обществе. Не так давно на ARD был показан фильм о посттравматическом опыте отправленных в Афганистан солдат бундесвера. После этого в бундесвере для солдат был организован специальный медицинский центр.

Материал подготовила Катя Колльманн.

Перевод Елены Земсковой

Треножник китайского ТВ Перевод Елены Земсковой

Нина Демидо

Институт Дальнего Востока РАН

Пекин

Китайское телевидение, отметившее в 2008 году свой 50-летний юбилей, зиждется на трех составляющих — идеологии, экономической эффективности и научно-техническом прогрессе. Его аудитория — 1 млрд 205 млн человек. Главной задачей телевизионных СМИ во главе с Центральным телевидением Китая (ССTV) — бесспорным лидером, вещающим на 19 каналах, — провозглашается «формирование правильного общественного мнения, пропаганда политического курса партии и государства, удовлетворение растущих духовных потребностей народных масс». Среднестатистический китаец проводит перед экраном более трех часов в день. Однако ввиду неравномерности экономического развития страны по своему «содержимому» потребительская «телекорзина» существенно разнится у жителей центра и периферии. Телезрителю в 31 крупнейшем городе в среднем доступны 32 канала. Плюс есть международные спутниковые каналы, но они нелегальны: установка домашних «тарелок» запрещена нормативным актом Госсовета, но практикуется весьма широко. А жителям маленьких китайских деревень (до 20 дворов), в которых живет около половины населения страны, только в 2010 году, после завершения национальной программы «Радио и телевидение каждой деревне», будет гарантирован прием по кабелю 8 каналов. Пока же в большинстве деревень «ловятся» 1–2 основных госканала, и то не очень устойчиво.

Китайское телевидение, отметившее в 2008 году свой 50-летний юбилей, зиждется на трех составляющих — идеологии, экономической эффективности и научно-техническом прогрессе. Его аудитория — 1 млрд 205 млн человек. Главной задачей телевизионных СМИ во главе с Центральным телевидением Китая (ССTV) — бесспорным лидером, вещающим на 19 каналах, — провозглашается «формирование правильного общественного мнения, пропаганда политического курса партии и государства, удовлетворение растущих духовных потребностей народных масс». Среднестатистический китаец проводит перед экраном более трех часов в день. Однако ввиду неравномерности экономического развития страны по своему «содержимому» потребительская «телекорзина» существенно разнится у жителей центра и периферии. Телезрителю в 31 крупнейшем городе в среднем доступны 32 канала. Плюс есть международные спутниковые каналы, но они нелегальны: установка домашних «тарелок» запрещена нормативным актом Госсовета, но практикуется весьма широко. А жителям маленьких китайских деревень (до 20 дворов), в которых живет около половины населения страны, только в 2010 году, после завершения национальной программы «Радио и телевидение каждой деревне», будет гарантирован прием по кабелю 8 каналов. Пока же в большинстве деревень «ловятся» 1–2 основных госканала, и то не очень устойчиво.Все программы — информационно-публицистические, культурно-образовательные и развлекательные — строятся с учетом «национальной специфики», пропагандируя традиционные этические ценности (конфуцианство) и национальную культуру.

Самые высокие рейтинги у телезрителей имеют ежедневный вечерний обзор новостей и телесериалы, которые идут по первому каналу ССTV–1 в прайм-тайм, а также телешоу типа «Фабрики звезд».

Каждый год растет и число производимых сериалов: в 2008 году их было выпущено 502 общим объемом 14 498 серий. Больше половины — это современные семейные саги, любовные мелодрамы, криминальные драмы, ситком и т.д. Остальные — сериалы на историческую тему (в том числе популярный тип «костюмного сериала» в стилистике средневекового китайского театра и на сюжеты глубокой древности) и «особо важную тематику» — революционную историю и историю КПК.

Партийный контроль за телевещанием воспринимается как неизбежность: по наблюдению Дэвида Мосера, работавшего в качестве консультанта на англоязычном канале CCTV‑9, «99% цензуры осуществляется самими сценаристами и продюсерами», поскольку «предупреждения сверху развивают интуитивное понимание пределов допустимого».

Мухи реформируют дерьмо

Валерий Мастеров

Варшава

Общественное ТВ в Польше представляет крупнейшая компания «Польское телевидение», председатель правления которой руководит всеми ее каналами. Прежде всего это лидеры рейтингов — TVP I («Первый») и TVP II («Второй»), а также сугубо информационный — TVP INFO. Кроме них, в сеть общественного ТВ входят тематические каналы — «Полония» (для польской диаспоры за рубежом), «Культура», «История», «Спорт» и другие.

Общественное ТВ в Польше представляет крупнейшая компания «Польское телевидение», председатель правления которой руководит всеми ее каналами. Прежде всего это лидеры рейтингов — TVP I («Первый») и TVP II («Второй»), а также сугубо информационный — TVP INFO. Кроме них, в сеть общественного ТВ входят тематические каналы — «Полония» (для польской диаспоры за рубежом), «Культура», «История», «Спорт» и другие.В Польше сейчас зло шутят, что о телевидении интереснее читать, чем его смотреть: некоторое время назад режиссеры Анджей Вайда, Агнешка Холланд, Кшиштоф Краузе, поэтесса Юлия Хартвиг и многие другие деятели культуры призвали бойкотировать общественное телевидение, считая, что им руководят бывшие неонацисты и оно стало слишком политизированным. «Сегодня общественную миссию телевидения осуществляют люди, которых вы наверняка не пустили бы на порог», — убеждают они польских граждан.

На архивной полке могут оказаться даже культовые фильмы. Так, в 2006 году на волне победного шествия партии «Право и справедливость» братьев Качиньских пришедший к руководству общественным телевидением Бронислав Вильдштейн объявил вредными и запретил к показу сериалы «Четыре танкиста и собака» и «Ставка больше, чем жизнь», признанные самыми популярными за всю историю польского ТВ.

В сейме идет обсуждение проекта нового Закона о СМИ, который, по заявлению председателя комиссии по культуре Ивоны Следзиньской-Катарасиньской, должен «прервать процесс морального падения общественных медиа», характерной чертой которых стала политическая ангажированность. Одни видят выход в принятии такого закона, который дал бы возможность влиять пришедшему к власти политическому руководству на состав правления «Польского телевидения». Другие находят в этом покушение на свободу слова. Третьи считают, что для общественного телевидения никакого спасения нет: кто бы ни пришел к руководству, потянет за собой своих людей. «Слишком многие хотят на ТВ заработать большие деньги. Мухи никогда не будут заинтересованы реформированием дерьма», — саркастически замечает сценарист и драматург Анджей Сарамонович.